Protéger l’environnement est devenu, depuis plus d’une décennie, un objectif des sociétés contemporaines. Cette volonté de protection s’est accompagnée par une revalorisation de la nature et de ses ressources. L’image de la nature, support aux matières premières et au développement industriel, est contrebalancée par l’image d’une nature fragile. Cette dernière se compose d’écosystèmes riches dont les activités humaines en menacent l’existence. Dans les pays développés, autant que dans les pays en développement ou émergents, de nombreux outils ont été mis en place par les États ou la société civile afin de la protéger : création d’un ministère de l’environnement, code juridique lié à l’environnement, développement d’organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, etc.

A l’échelle du territoire national, des politiques territoriales sont mises en place pour valoriser et protéger l’environnement. La création des parcs et aires protégés est l’un des outils les plus répandus pour sauvegarder la faune et la flore. Une aire protégée est une portion du territoire – terrestre ou maritime – répondant à des lois spécifiques et des objectifs de protection de la nature. Il s’agit pour ces espaces de permettre de limiter l’empreinte anthropique afin de conserver un environnement riche ou en danger. L’existence de ces parcs n’est pas récente. Dès la fin du XIXe siècle, les États-Unis avaient fait d’une partie de leur territoire des zones protégées. En revanche, l’internationalisation des politiques environnementales est un fait nouveau. L’ensemble des pays, aujourd’hui, développe des aires protégées.

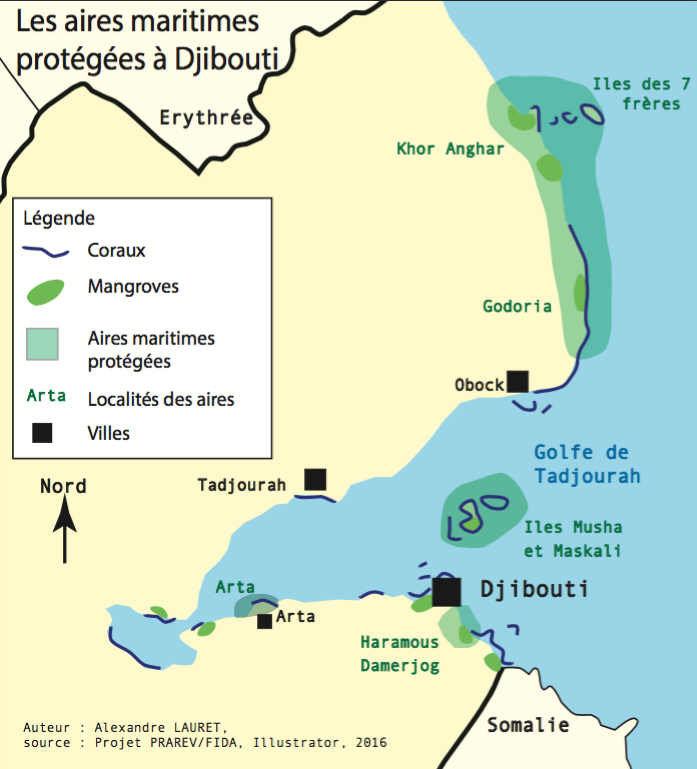

1. Des aires maritimes à Djibouti.

En 2011, le gouvernement djiboutien a promulgué la création de sept aires protégées sur son territoire. Quatre d’entre elles concernent l’espace maritime. Ces aires maritimes visent à la protection de l’environnement marin, notamment riche en coraux et mangroves. En chiffre, En chiffre, ces aires ne représentent que 560 kilomètres carrés, 2,5% du territoire national[1] et 22% du territoire maritime. Elles sont censées représenter des espaces où les écosystèmes peuvent se régénérer, notamment grâce à une diminution des captures dues à la pêche.

Les aires maritimes djiboutiennes touchent différents milieux. Au sud, l’aire maritime d’Haramous s’étend presque jusqu’à la frontière somalienne. Sur la rive Nord, l’aire maritime s’étend des mangroves de Godoria jusqu’à Khor Angar et l’archipel des Sept Frères. La troisième aire se concentre autour des îles Musha et Maskali, au centre du Golfe de Tadjourah. Enfin, la dernière aire maritime se situe proche de la localité d’Arta, à l’intérieur du Golfe de Tadjourah[2].

Si ces aires maritimes sont composées d’écosystèmes riches soumis à de nombreux aléas (réchauffement climatique, facteurs anthropiques), on peut nuancer le facteur environnemental dans la « patrimonialisation » de cette nature. Le choix de ces aires maritimes n’est pas anodin. Ainsi, les critères environnementaux ne sont pas les seuls à être pris en compte pour l’établissement des aires maritimes protégées. Il existe plusieurs relectures politiques et économiques des choix opérés par le gouvernement djiboutien.

2. Les aires protégées, outil de contrôle du territoire.

Créer une aire protégée, c’est imposer et renforcer un contrôle étatique sur une partie du territoire. La création d’une aire nécessite d’y implanter des organes de contrôle étatique. Il s’agit de représenter l’État et ses institutions à l’échelle locale. Ce but est d’autant plus important lorsque les aires protégées se trouvent dans des zones où la souveraineté étatique a pu faire défaut. Guillaume Blanc évoque l’exemple des politiques de reboisement des espaces montagnards sous la troisième République française. Cette action visait à « accélérer la républicanisation des villages de montagne »[3]. Par une politique de la nature à l’échelle nationale, l’État français tentait d’imposer sa souveraineté dans les espaces les plus ruraux et éloignés de la capitale. Ces zones montagneuses, situées aux frontières, étaient un support au développement de nombreuses contrebandes transfrontalières.

A Djibouti, l’aire maritime de la rive Nord répond à cette logique de contrôle étatique. Située proche de la frontière érythréenne, en face de la côte yéménite, l’aire maritime de la Rive Nord se présente comme un espace transfrontalier majeur. Si elle représente des écosystèmes fragiles (mangroves de Godoria, barrière de corail etc.), elle peut être décrite comme un espace où la présence de l’État fait défaut. Les moyens financier et humain de contrôle sont limités. Cette aire maritime s’inscrit dans différentes sphères de « l’illicite ». Premièrement, c’est un espace connu dans la Corne de l’Afrique pour être riche en ressource halieutique. Elle a toujours été un espace accueillant les pêcheurs yéménites. Leur pêche est, aujourd’hui, perçue comme illégale pour les autorités djiboutienne, l’État. Elle n’est pas contrôlée. Deuxièmement, cet espace s’inscrit sur les circuits de trafic de migrants et clandestins. De nombreux éthiopiens tentent de transiter par cette partie de la côte pour rejoindre la péninsule arabe. De même, de nombreux Yéménites fuyant la guerre, tentent d’atteindre Djibouti par cette région. La logique de l’État est, pour ce cas, d’imposer sa souveraineté sur cette « marge territoriale ».

Afin de répondre à cette volonté de contrôle, de nouveaux appareils et outils sont déployés. Ils peuvent s’illustrer par des formes de surveillances directes comme en témoigne l’installation récente de la marine nationale à Obock. Mais ces outils peuvent prendre des formes plus complexes unissant différents acteurs. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en est un exemple. L’institution internationale finance des formations pour le développement d’éco-gardes ou effectue des dons matériels comme des embarcations et véhicules permettant la surveillance des côtes. En 2013, le PNUD avait déjà donné des formations dans les localités inclues dans les aires : Khor-Angar, Godoria, îles Moucha et Maskali, Haramous ou encore Arta. Financées à près de 1 million d’euros (180 millions de Francs Djiboutiens)[4], ces formations visent des secteurs aussi larges que le tourisme et les garde-côtes. Le rôle des Institutions Internationales comme le PNUD ne s’arrête pas à de simples dons. Ces institutions – ainsi que des experts de la communauté scientifique – permettent de légitimer les politiques entreprises par l’État. A Djibouti, les différentes études du PNUD visent à soutenir le gouvernement pour la création de ces aires[5]. Quant aux universitaires et scientifiques, leur mise en garde contre l’appauvrissement de l’environnement djiboutien n’est pas nouvelle[6].

L’aire protégée d’Haramous, au sud, renvoie au même schéma de contrôle du territoire. Cette région dispose de mangroves dont certaines sont en expansion. Mais cette région, proche de la frontière somalienne, est sujette à différents risques sécuritaires. L’aire protégée s’accompagne d’un suivi étatique par les garde-côtes. La construction du port de Damerjog va s’accompagner d’un renforcement de l’État dans cette région. Cette politique de mise en valeur vise à aménager le territoire et ses composantes.

3. « Développer » le territoire et « contrôler » la population : l’aire maritime, une enclave territoriale.

Souvent critiquées dans les pays en développement comme étant des espaces en rupture avec les – pratiques des – populations locales, les aires protégées ont retrouvé une image positive auprès d’une partie des populations grâce aux revenus qu’elles peuvent apporter. Les aires protégées représentent avant tout un label de qualité décrivant un environnement particulier. Elles s’inscrivent de plus en plus dans les circuits touristiques des pays, alliant tourisme et environnement. L’aire maritime protégée d’Arta est un exemple de ce couple économique. Elle se concentre sur la côte d’Arta, espace de reproduction des requins baleines. Chaque année, la période de reproduction de cette espèce attire de nombreux touristes et pêcheurs[7], faisant de cette région un territoire touristique. Ici l’environnement se met au service du tourisme. Pour répondre aux besoins des touristes, il faut aménager le territoire afin qu’il réponde aux attentes.

Les îles Musha et Maskali illustrent le meilleur exemple du lien qui unit environnement et tourisme à Djibouti. Ces îles représentent un territoire attractif d’un point de vue touristique. Ces îles sont l’aire protégée la plus fréquentée de Djibouti[8]. Accessible en moins d’une heure depuis Djibouti-ville, elles présentent un environnement riche. Elles accueillent chaque semaine de nombreux expatriés, touristes ou nationaux fortunés. Ils y séjournent la journée, y consomment du poissons acheté aux pêcheurs ou s’installent dans des cases en bois. Les installations touristiques sont limitées. Certaines structures sont abandonnées. Pourtant, d’autres sont sur le point d’être construites. Des hôtels sont prévus pour accueillir des touristes.

(Source http://j28ro.blogspot.com/2010_06_01_archive.html)

Ces deux îles s’inscrivent aujourd’hui dans l’économie de rente djiboutienne. L’utilisation de cet espace comme aire touristique montre la possibilité de développer ce territoire en lien avec des sources de financement étrangères : le processus de patrimonialisation de la nature répond à des normes et des attentes prônés par les institutions internationales. Ces aires apportent une double rente : celle des touristes internationaux et celle des fonds versés par les bailleurs internationaux pour des projets de protection. Ces aires, coupées des réalités locales, prennent la forme d’enclave territoriale[9]. Les populations vivant de ces espaces bénéficient de nouvelles sources de revenus. L’exemple des îles Musha et Maskali – et leur mise sous protection – permet de promouvoir l’écotourisme. Les activités économiques se superposent. Lieu touristique, ces îles abritent des communautés de pêcheurs. Ces derniers utilisent ces îles pour leurs eaux riches en poisson ou comme espace de repos la journée pour éviter les fortes chaleurs. La mise en écotourisme de ces espaces permet des revenus alternatifs pour ces pêcheurs.

Le parc se révèle être un espace de contrôle des populations. L’exemple illustré par Guillaume Blanc en Éthiopie donne un cas concret de contrôle de l’État sur les populations[10]. Les monts Simien sont un parc naturel éthiopien ayant le label de patrimoine mondial de l’UNESCO. Mis sous protection en 1978, le parc a connu des politiques contradictoires en lien avec l’État éthiopien et l’UNESCO dont les populations ont été les premières victimes. Dans les premiers rapports de l’UNESCO sur la protection du parc, il était recommandé d’expulser les communautés villageoises, principale menace sur l’environnement. L’État éthiopien a alors expulsé ces populations avant de les réintégrer pendant la décennie 2000, sous la construction d’une vision « culturelle » du paysage intégrant l’environnement et les populations locales.

Les activités primaires comme la pêche offre un faible statut socio-économique à Djibouti. Les pêcheurs disposent d’une sécurité sociale limitée dû à l’irrégularité de leurs gains. Le passage d’une activité primaire à une activité tertiaire peut apporter un gain économique et améliorer le statut des ces populations. L’aire protégée de la Rive Nord présente un cas similaire. Face à l’irrégularité des gains, une partie des pêcheurs de la Rive Nord de Djibouti s’était reconvertie comme passeurs de clandestins entre Djibouti et le Yémen. Leur offrir de nouvelles opportunités économiques permet à l’État de réduire ces comportements illicites. Mais intégrer les populations vivant sur ces territoires permet de renforcer leur sentiment d’appartenance à la Nation.

4. L’union des Djiboutiens par la nature ?

A Djibouti, la question de la signification de la nature mérite d’être posée. Le pays a toujours été comparé à un désert de roche, sans vie. Décrit comme une « antichambre de l’enfer […] Djibouti qui n’a pourtant pas hébergé de bagne est vu comme une Guyane tellement aride qu’on ne peut même pas y lancer de fusée »[11]. Pourtant, c’est dans cette nature inhospitalière que l’État tente de construire son territoire. La mise en patrimoine de la nature la fait entrer dans une certaine lecture de l’histoire du pays. « Faire d’un lieu un territoire […], c’est lui conférer une identité capable de susciter un sentiment d’appartenance »[12].

La construction du territoire djiboutien – ainsi que de l’identité nationale – a été le fruit d’interventions externes. La colonisation, puis la présence des armées étrangères ont permis de légitimer Djibouti dans une région où la Somalie et l’Éthiopie revendiquaient le pays[13]. La patrimonialisation de la nature entre dans le processus de création d’une identité nationale djiboutienne. Depuis 1950, l’histoire de Djibouti a été marquée par des divisions liées au tribalisme dont la guerre civile de 1994 en est l’apogée. La nature, perçue comme le piédestal de la société djiboutienne, se veut comme un élément neutre sur lequel s’élever. Si la nature est antérieure à la construction des États, elle sert de socle pour aménager le territoire. Sa mise sous tutelle en tant qu’espace protégé renvoie à un héritage naturel dont l’État et les populations sont les principaux responsables.

L’instauration des aires protégées influence le public et ses représentations de la nature. Certains territoires comme l’aire maritime protégée de la rive Nord et celui à la frontière somalienne sont des marges territoriales où l’imaginaire collectif est important. A Djibouti-ville, la rive Nord est vue comme un espace dangereux pour une partie de l’opinion urbaine. Quant à l’aire protégée d’Haramous, sa proximité avec la frontière somalienne renvoie une image similaire. Avec cette patrimonialisation de la nature, l’imaginaire que répercutent ces deux aires évolue. Guillaume Blanc rappelait ainsi que « c’est en élaborant certaines représentations du paysage « naturel » que les autorités étatiques peuvent former le regard des populations, et faire de la nature un vecteur de l’unification nationale »[14].

La labélisation de ces espaces montre une certaine construction du territoire et des choix de l’État. Pour ce dernier, le choix d’agir sur ces marges – ayant certes un environnement riche et en danger – permet d’agir sur l’imaginaire national. Les aires maritimes, socles au développement touristique permettent une certaine intégration des populations et territoires marginalisés. Mais recourir à ces processus n’est pas sans risque. Leur gestion particulière et leurs rentes internationales créent des fractures entre territoires « gagnants » et territoires « perdants ».

[1] Projet d’aires maritimes : une nécessité vitale. La Nation : 1er quotidien djiboutien. 30 octobre 2013. [En ligne] http://www.lanationdj.com/projet-daires-maritimes-protegees-necessite-vitale/

[2] Pour l’aire protégée d’Arta, différentes sources l’évoquent comme une aire maritime, d’autres sources comme une aire protégée terrestre.

[3] BLANC Guillaume, Une histoire environnementale de la Nation : regards croisés sur les parcs nationaux du Canada d’Éthiopie et de France. Hommes et Sociétés, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015.

[4] Projet d’aires maritimes : une nécessité vitale. La Nation : 1er quotidien djiboutien. 30 octobre 2013. [En ligne] http://www.lanationdj.com/projet-daires-maritimes-protegees-necessite-vitale/

[5] Aires maritimes à Djibouti : une nécessité vitale. PNUD. [En ligne]. http://www.dj.undp.org/content/djibouti/fr/home/ourwork/environmentandenergy/successs tories/airesImaritimesIprotegeesIIuneInecessiteIvitale.html [Consulté le 5 juin 2016].

[6] Laurent A. La biodiversité à Djibouti : une richesse à peine connue déjà très menacée d’emblée au cœur de l’approche territoriale du développement [in] Chiré Amina Saïd. Djibouti contemporain (Karthala). Paris, 2013. 354 pages.

[7] Environnement – Les combats environnementaux du MHUE. La Nation, 1er quotidien djiboutien. 9 avril 2014. [En ligne] http://www.lanationdj.com/environnement-les-combats-environnementaux-du-mhue/

[8] Îles Mousha et Maskali : une aire maritime protégée. La Nation : 1er quotidien djiboutien. 18/12/2014. [En ligne]. http://www.lanationdj.com/iles-mousha-et-maskali-une-aire-marine-protegee/

[9] MAGRIN Géraud, Voyage en Afrique rentière, une lecture géographique des trajectoires du développement, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015. Page 223.

[10] BLANC Guillaume, Une histoire environnementale de la Nation : regards croisés sur les parcs nationaux du Canada d’Éthiopie et de France. Hommes et Sociétés, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015.

[11] GASCON Alain, Djibouti : Singapour sur Mer Rouge un confetti d’empire futur dragon africain. Outre-terre. 2005/2 (N°11), P. 451 – 466.

[12] BLANC Guillaume, « Protection de la Nation et construction de la nature : une histoire des parcs nationaux français depuis 1960 (Cévennes, Pyrénées et Vanoise). Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2010/3 N°107. Pages 131 – 147.

[13] SUTEAU Laurent, la diplomatie navale au service du maintien de la paix : l’opération Saphir II et l’indépendance de Djibouti. Institut de stratégie comparée. Stratégique 2008/1 (N°89-90), p. 189-211.

[14] BLANC Guillaume, Une histoire environnementale de la Nation : regards croisés sur les parcs nationaux du Canada d’Éthiopie et de France. Hommes et Sociétés, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015. Page 31.